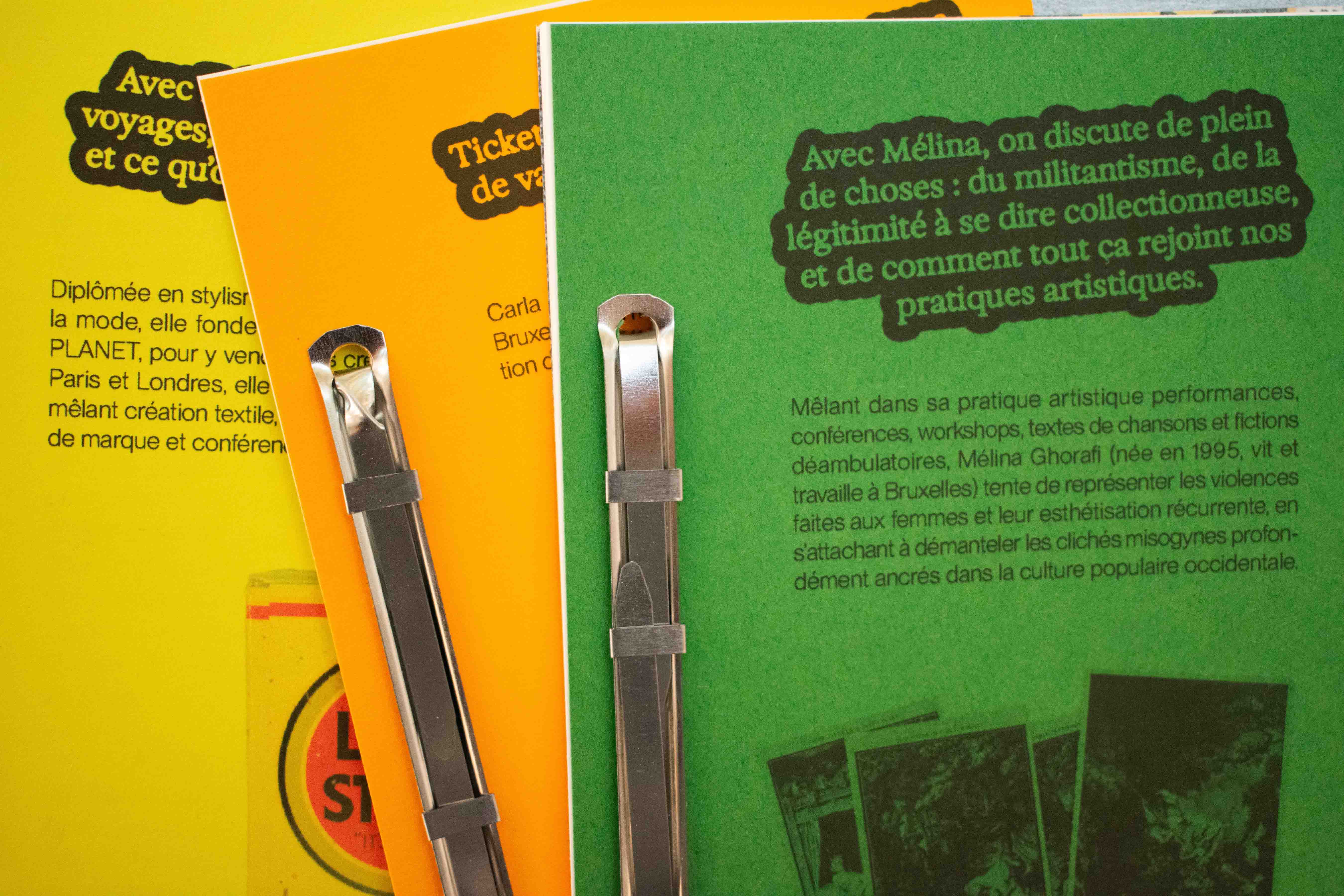

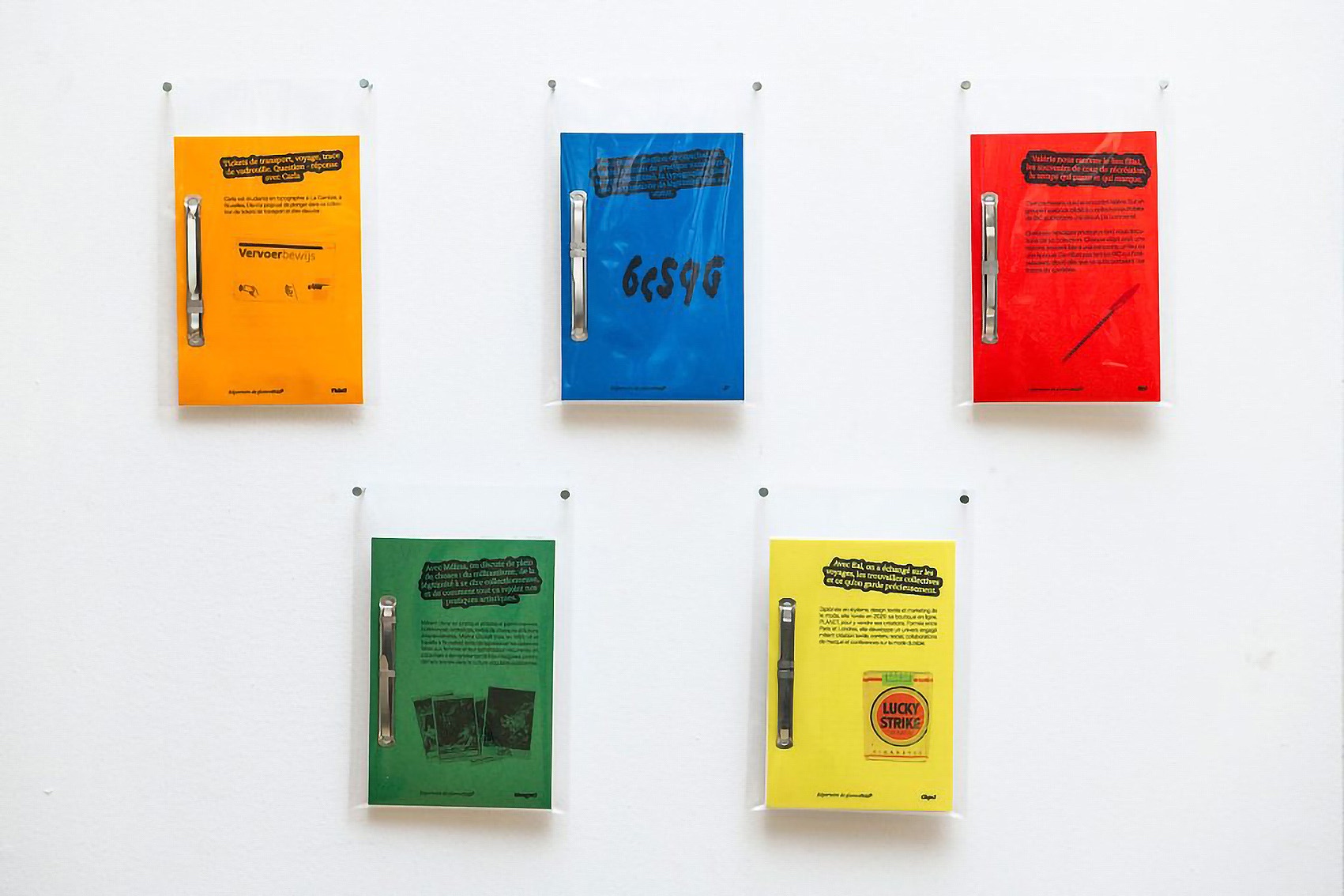

Répertoire de glaneur·euses

Maëlle Léonard

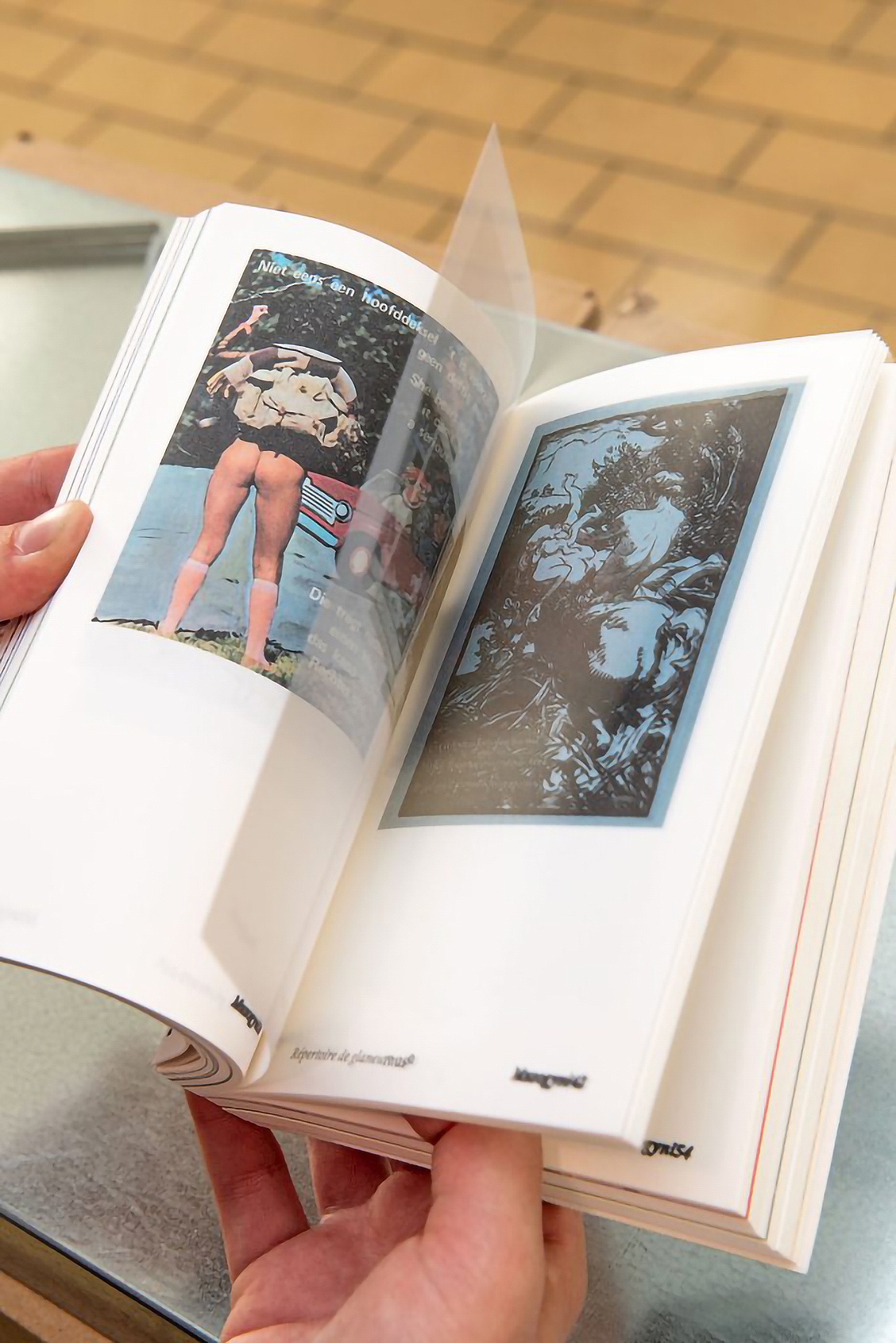

Un objet, c’est “ quelque chose qui sert à quelque chose ” ? C’est ce qu’on nous répète. Il faut que ça serve. Qu’il ait une fonction. Un sens pratique. Sinon, c’est du bazar, du superflu, “ ça prend la poussière ”. Et pourtant… pourquoi est-ce qu’on a tou·te·s chez nous ces petits machins qui ne servent à rien, mais qu’on garde quand même ? Le bibelot moche offert par une tante, la boîte de bonbons vide mais " trop jolie ", les cailloux ramassés en vacances ? Pourquoi est-ce qu’on garde, on entasse, on collectionne ? Ce n’est pas forcément pour leur utilité. En réalité, les objets, même les plus inutiles, parlent. Ils racontent. Ils nous représentent. Ils ont une fonction bien plus large que ce qu’on croit. Ils ont une épaisseur, comme dit Beyaert-Geslin*(oui, c’est une expression classe pour dire qu’ils ne sont pas si simples qu’ils en ont l’air). Derrière chaque objet, il y a une symbolique, un souvenir, un statut, de l’affect. C’est un peu comme une extension de nous-mêmes, une façon de dire : “ regarde qui je suis, à travers ce que je choisis de garder ”. Si je fais une petite typologie rapide des objets, je dirais qu’ils sont : utilitaires – ils servent vraiment à quelque chose –, esthétiques – ils sont juste beaux, ou on pense qu’ils le sont –, statutaires – ils marquent notre appartenance à un groupe – et affectifs : ils touchent, ils comptent, ils racontent une histoire. Mais en vrai, c’est souvent tout ça à la fois, et c’est là que ça devient intéressant. Ce travail part d’un truc très simple : les objets, ça me parle. Pas pour leur valeur marchande, ni pour leur design léché, mais pour ce qu’ils racontent des gens. Je me suis dit : et si on regardait les objets comme des fragments d’identité ? Et si on écoutait ce qu’ils ont à dire ? Parce que, soyons honnêtes, on collectionne tou·te·s quelque chose. Même sans le vouloir. Même si j’entends souvent : “ non mais moi j’aime pas accumuler ”, “ c’est pas mon truc de collectionner ”. Ouvre-moi ton tiroir à bazar. Ce projet, c’est donc une balade dans ces accumulations intimes. J’ai rencontré des gens, j’ai photographié leurs objets, j’ai écouté leurs histoires. Ce ne sont pas des experts de musée, ni des galeristes de beaux quartiers, ce sont des collectionneur·euse·s du quotidien. Celleux qui font vivre des objets qui n’intéressent personne d’autre qu’eux-mêmes. Et c’est là-dedans que je veux plonger. Parce que la collection, ce n’est pas qu’un délire de vieux monsieur en chemise à carreaux passionné de timbres. C’est une manière de s’ancrer. De résister à l’oubli. De raconter une histoire. Parfois, c’est pour tromper le vide, parfois pour rejouer l’enfance, parfois pour ne pas perdre le fil, parfois c’est un acte militant. Les objets deviennent des repères. – Ma pratique se situe à la croisée de la typographie, de la collection et de l’archive. J’explore les liens entre les objets, les récits qu’ils contiennent et la manière dont ils participent à la construction de nos identités. Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont les choses souvent banales, parfois oubliées deviennent des fragments de mémoire, des signes porteurs d’affects, de savoirs et d’histoires. Je collecte, j’observe, je classe. Ces gestes, qui peuvent sembler anodins, deviennent pour moi des manières de penser et de prendre position. L’acte d’archiver, de recomposer ou de nommer est politique : il dit qui est vu, qui est entendu, ce qui mérite d’être conservé. À travers mes projets, j’essaie de rendre visibles des voix, des objets et des récits souvent laissés de côté, en particulier ceux issus de communautés marginalisées. En tant que designeuse lesbienne, ma pratique s’inscrit aussi dans une démarche militante. Elle interroge les structures normatives du regard et du langage, et cherche à créer des espaces de représentation où d’autres formes d’existence et de sensibilité peuvent émerger. Mon engagement passe par une attention aux détails, aux traces discrètes, aux formes d’expression minoritaires — une manière d’habiter le design comme un lieu de résistance douce, mais persistante. Dans Répertoire de glaneur•euses, par exemple, je m’intéresse à la manière dont nos attachements se traduisent dans les objets, et comment ils participent à l’écriture de soi. Mon travail se construit dans un équilibre entre rigueur documentaire et approche sensible. J’aime quand le geste graphique devient un outil critique, capable de relier des histoires intimes à des structures collectives. Mes projets naissent souvent de rencontres, d’entretiens, d’objets trouvés autant de fragments que je relie pour penser la mémoire, le langage et les formes possibles d’émancipation.