Une histoire d'aller-retour

Axelle Aldon

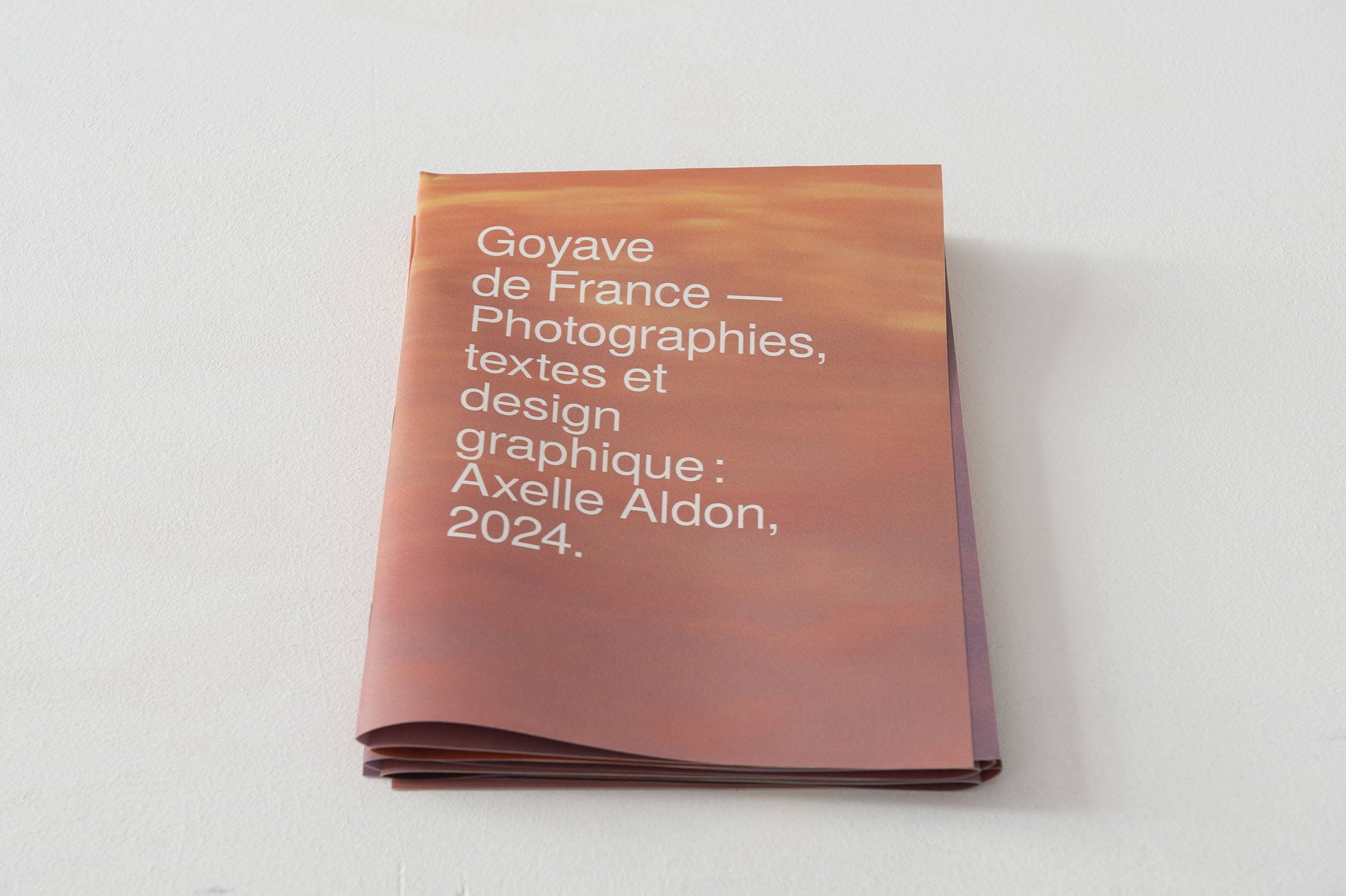

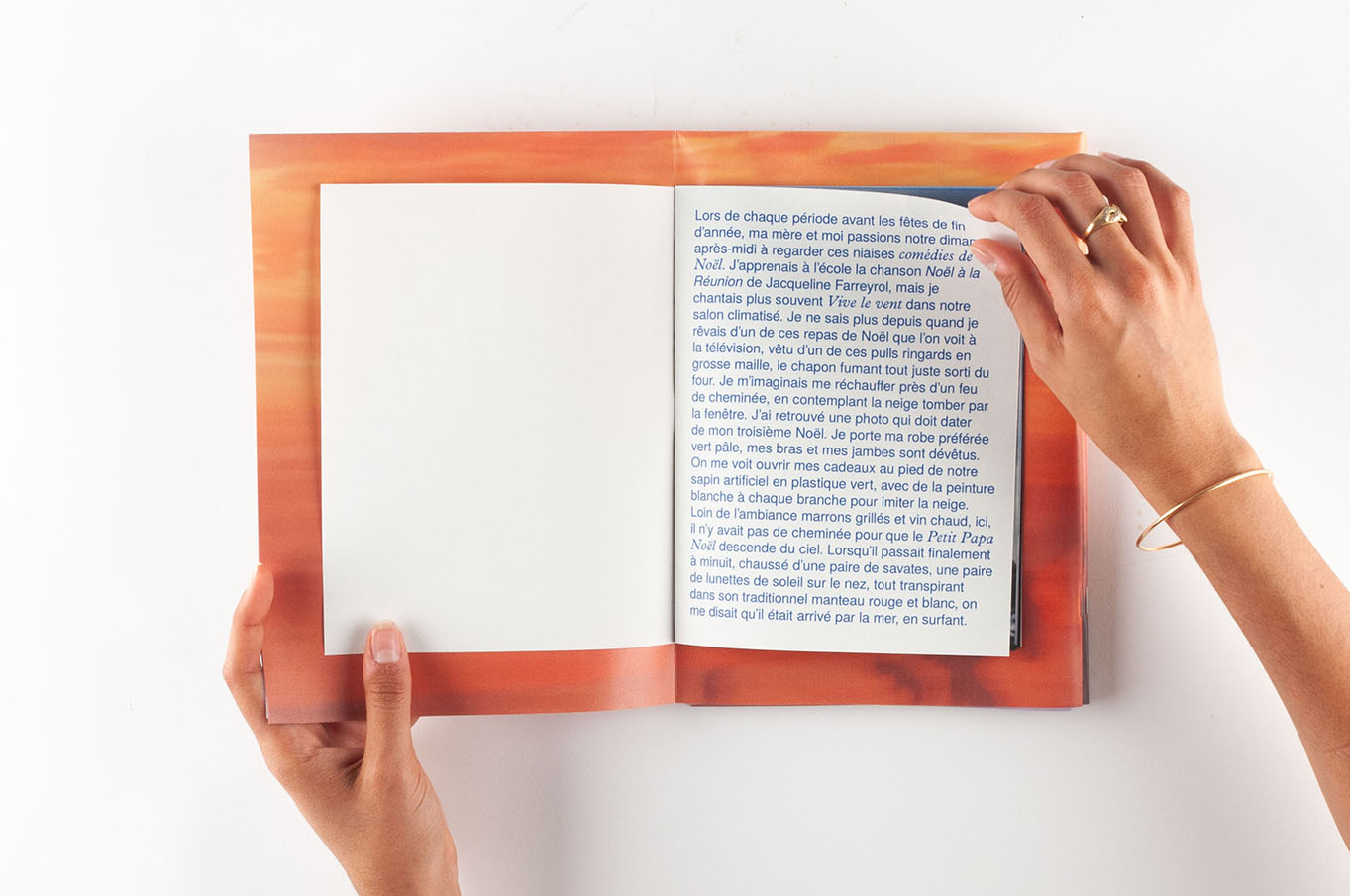

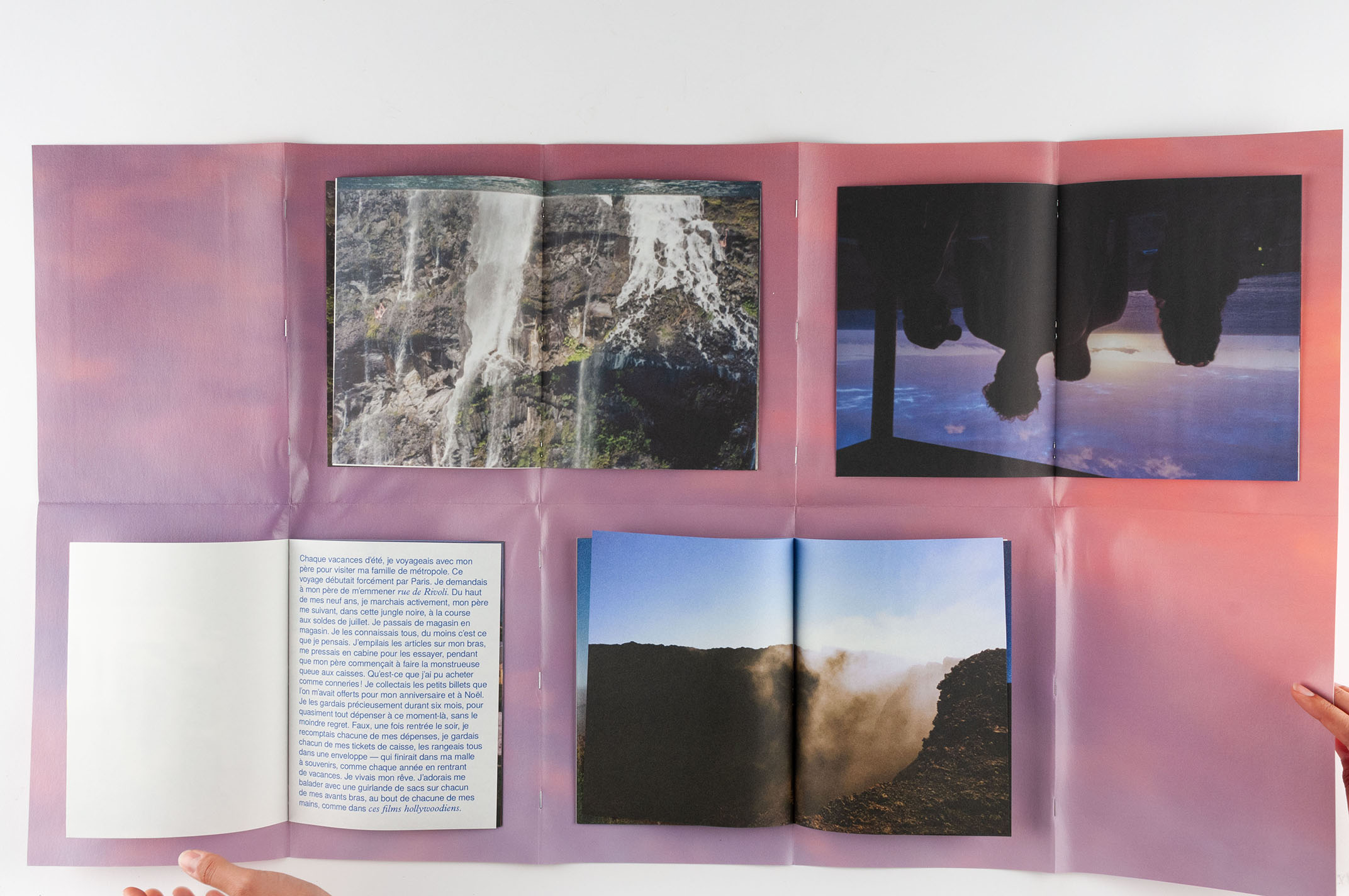

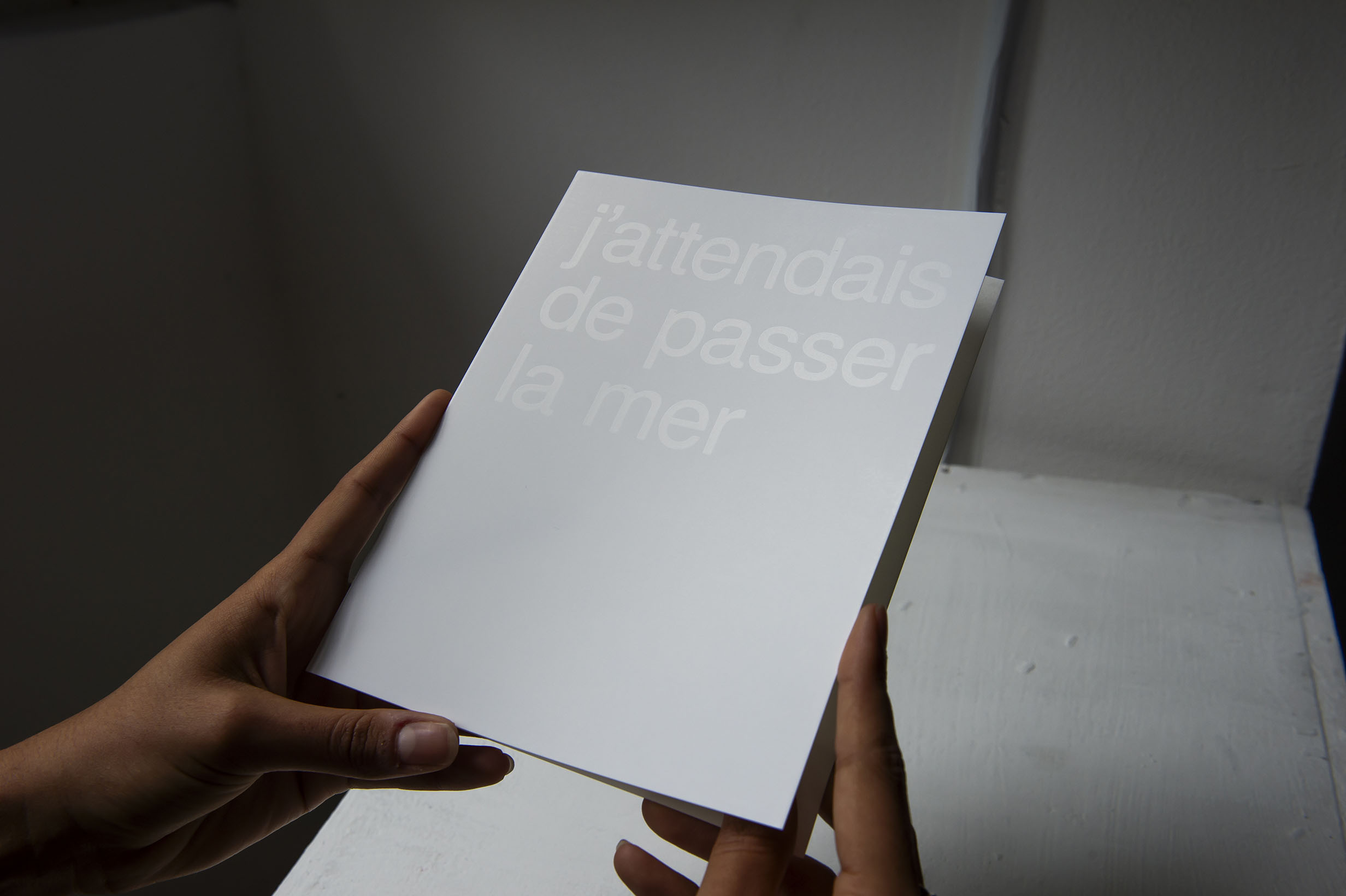

Ce coucher de soleil avec palmier peut vous paraître cliché des destinations tropicales. Il convoque des images que vous connaissez. Pour moi, c’était une image de mon quotidien. Je suis née et j’ai grandi à l’île de la Réunion. Lorsque je suis venue en France métropolitaine pour mes études, j’ai découvert l’image que les gens avaient de l’île. « C’est les vacances, le paradis, le rêve. » Pourtant, enfant, l’île n’était pas la vie dont je rêvais. Les rêves sont alimentés par notre imaginaire. Le mien se construisait à partir d’image de culture de masse. Une histoire d’aller retour est une expérience qui questionne les images physiques, les images mentales, les images que l’on fantasme, avec lesquelles on grandit, on se construit. Puis quand les images ne disent rien, qu’est ce qu’elles nous font ? Je vous invite à explorer cette réflexion sous 2 formes. Une forme éditée, Goyave de France, et une forme exposée pensée en spécularité, j’attendais de passer la mer pour les réaliser. L’installation se compose d’une carte de voeu et d’un rideau pensé avec une boucle vidéo projetée. Ici, j’interroge qu'est ce qui est, fait ou non image ? Quand on arrive, ce rideau intrigue, il suggère qu’il y a quelque chose derrière. Le moment que je représente dans ces vidéos est celui du coucher de soleil, un sujet fort. Dans ma production d’images, je réalise régulièrement de courtes captations vidéo. Au format portrait, avec mon téléphone, mes videos du coucher de soleil finissent bien souvent dans mes stories instagram. En observant les habitudes de mes amis de la Réunion, j’ai constaté qu’il partageait également cette image. C’était donc un geste de partage d’une expérience esthétique mais aussi un geste pour signifier que la personne est de retour, ou présente sur l’île. D’un côté, par les réseaux sociaux, c’est une manière d'alimenter les fantasmes avec une image générique, dite cliché. De l’autre, hors des réseaux, c’est en général pour tout le monde qui le vit un moment unique. Et pour mes amis, ma famille, moi, le coucher de soleil est un événement rituel de rendez-vous où assis côte à côte face au soleil, on se laisse aller à la rêverie. En expérimentant cette installation, j’aimerai qu’on entre en contemplation, et qu’on ait l’espace pour investir l’image. J’ai alors pensé à un montage de courtes vidéos où il ne se passe pas grand chose, en accord avec le cinéma de Marguerite Duras où moins l’on met d'action dans l'image et plus le spectateur, la spectatrice est renvoyée à son expérience personnelle pour constituer l'histoire. Avec cette superposition de plan, je joue d’image dans l’image. J’amène à ce qu’on s’interroge sur leur nature, quitte à tromper. L’ombre du rideau, est ce une vraie ? est ce que c’est une fausse ombre du rideau ? est ce en fait une image de l'ombre du rideau ? Pour la forme éditée, il en est autrement. Il s’agit d’un livre à la frontière du livre d'artiste et du livre photo contemporain. Ce livre à la forme atypique se compose de huit cahiers. Chaque cahier, de 16 pages, commence et finit par une page blanche, il peut y avoir 1 ou 2 textes et 5 ou 6 photographies par cahier. Ce projet, ces deux formes, est là parce que j’avais envi de partager avec vous des questionnements que j’ai eu à partir d’un constat. Lorsque je suis venue en France métropolitaine pour faire mes études, j’ai découvert l’image que les gens avaient de l’île. L’île de la Réunion, c’est le paradis, les vacances, le rêve. Un ailleurs déclencheur de fantasme nourri notamment au 18e siècle en littérature par le roman de bernardin de saint Pierre, Paul et Virginie, au 19e siècle par certains poèmes du recueil Les fleurs du mal de Baudelaire. Lorsque je retournai sur l’île pour mes vacances, j’y ai posé un nouveau regard. Avec cette distance, J'ouvrai les yeux sur ce cadre de vie et j’ai pu comprendre la projection idyllique que les autres avaient sur l’île. En 5 ans, j’ai réalisé une collection de 300 photographies de l’île. Pour ce projet j’en ai sélectionné 46 photographies, qui permettent de ressentir cette sensation vaporeuse comme quand on essaye de se souvenir de nos rêves. Cet effet que je cherchais, se produit grâce à la qualité de mes photographies. Ce grain très prononcé, les flous de bougé, des contre-jour marqués. Concernant les textes, j’ai allié des mots qu’on ne peut pas lire dans la photographie. Les autres pouvaient rêver là d'où je venais, mais pourtant quand j’étais petite, l'île c’était pas la vie rêvée pour moi. Je rêvais de haute couture des magazines Vogue collection, je rêvais de ressembler à Shakira que je voyais à la télévision, je voulais faire du shopping comme les actrices de film hollywoodien. Les rêves en générals sont alimentés par notre imaginaire, et mon imaginaire se construisait à partir d'image de culture de masse. J’utilise la mise en page du texte pour marquer le décalage entre nos habitudes sur l’île que je compose avec une jeune linéale (TeX Gyre Heros), une descendante d’Helvetica plutôt froide et les canons qu’on nous diffusait en les composant en plantin de style italique, un caractère sérif historique (1913). L’utilisation de deux médiums marque l’écart entre les images de mon quotidien, ces photographies d’un environnement connoté idyllique, et les textes sur mes “ rêves ” de fêter noël à la neige. Aujourd’hui avec du recul, ce contraste m’interroge… Pourquoi j'idéalisais tout ce qui venait d'ailleurs ? Et c'est au cours de longue discussion avec mon père, avec ma mère, que j'ai pu mettre un mot sur ce fait. Goyave de France c'est une expression qui a été popularisé par un humoriste local, Johny Guichard. La petite histoire, c’est un réunionnais qui goûte une goyave, le fruit. Il l’a trouve délicieuse mais il va dire qu’il préfère les goyaves de France. Sauf qu'évidemment c’est un oxymore, il n’y en a pas. Cette expression elle parle d’une forme de maladresse dans l’aspiration des Réunionnais à vouloir rattraper le niveau de vie métropolitain. Comme si tout ce qui venait de métropole était mieux. Est-ce que tout ce qui vient d’ailleurs serait meilleur ? Ce cheminement de question vient croiser la question de grandir, se construire avec les images. Dans ce projet je voulais qu'on puisse se chercher, se sentir désorienté, qu'on fasse ses propres choix, qu'on explore. Proposer qu'une lecture linéaire me paraissait alors absurde. Alors j'ai eu l'idée et j'ai exploré cette forme de maquette. Par ce façonnage en leporello, les plis renferment des chapitres. Ils s’enchaînent, pris dans une boucle on ne sait plus bien si on les a déjà lu. Grâce aux plis, son déploiement, il y a une symbolique de mettre à plat, de déconstruire. Les plis deviennent des éléments graphiques. C'est un pliage en deux qui dessine deux hémisphères. Avec cette forme, on va avoir une gestuelle qui évoque celle de la carte. Par ce format 16:9, cinématographique, on retrouve l’idée d’un horizon. L'édition déployée, il y a aussi une nouvelle situation de lecture est déclenchée qui permet une nouvelle forme de narration combinatoire pouvant être explorée par une personne ou plusieurs. Tout comme dans la forme exposé avec la superposition des plans, dans l’édition, je joue aussi de l’image dans l’image avec les photographies argentiques pleine page et l’image de fond, la couverture. Les éléments paratextuels conventionnels vont à l’essentiel. La page de couverture est également celle de colophon pour accentuer le principe d'un livre en boucle et surtout de permettre à l'utilisateur, l’utilisatrice de le prendre en main, dans le bon sens, dès le départ. Ainsi, les deux formes, exposée, éditée sont pensés en complémentarité et fonctionnent de manière autonome. Je pose les mêmes questions et cherchent à produire les même effets mais avec des dispositifs différents comme j’ai pu l’expliquer précédemment. Par exemple, dans la forme exposée, je choisis des vidéos où il ne se passe pas grand chose pour que le spectateur, la spectatrice soit renvoyé à son expérience personnelle. Je traduis cet effet dans la forme éditée en choisissant d'écrire de manière à vous être proche, intime, pour faire écho à votre histoire, à vous en tant qu'individu. Ce projet, il a plusieurs couches de lecture, plusieurs entrées. Si on met de côté ma petite histoire, en lisant la carte de voeu du même format que les pages du livre, « J’attendais de passer la mer pour les réaliser », il n’y a plus d’image physique, ça renforce l’imaginaire. Par exemple « passer la mer » peut convoquer de manière métaphorique la perspective de vivre des expériences nouvelles et de grandir. Cela peut également convoquer les grandes conquêtes où passer la mer renvoie à un désir d’exotisme et l’histoire coloniale. Selon d’où nous les regardons, et selon chaque individu les images ne racontent pas les mêmes histoires, elles n’ont pas la même valeur. Et j’aimerai finir la dessus. En créant cette carte de voeux, mon intention est de mettre en avant un geste symbolique de la personne qui reçoit. Chacun est libre de se saisir de cette carte, de cette histoire. Chaque personne peut investir cette objet graphique de sa propre psychologie, de sa propre histoire personnelle, pour venir constituer l’histoire.