Mycographiæ : Symbioses des matières et de l'instant

Alec Vivier-Reynaud

Ce que le champignon nous permet d’entrevoir, c’est l’intrication profonde de toutes choses, c’est l’interdépendance entre les outils de construction et de destruction, d’existence et d’extinction. Nous comprenons désormais que nous ne prenons plus le temps d’apprécier la matière qui compose une image.

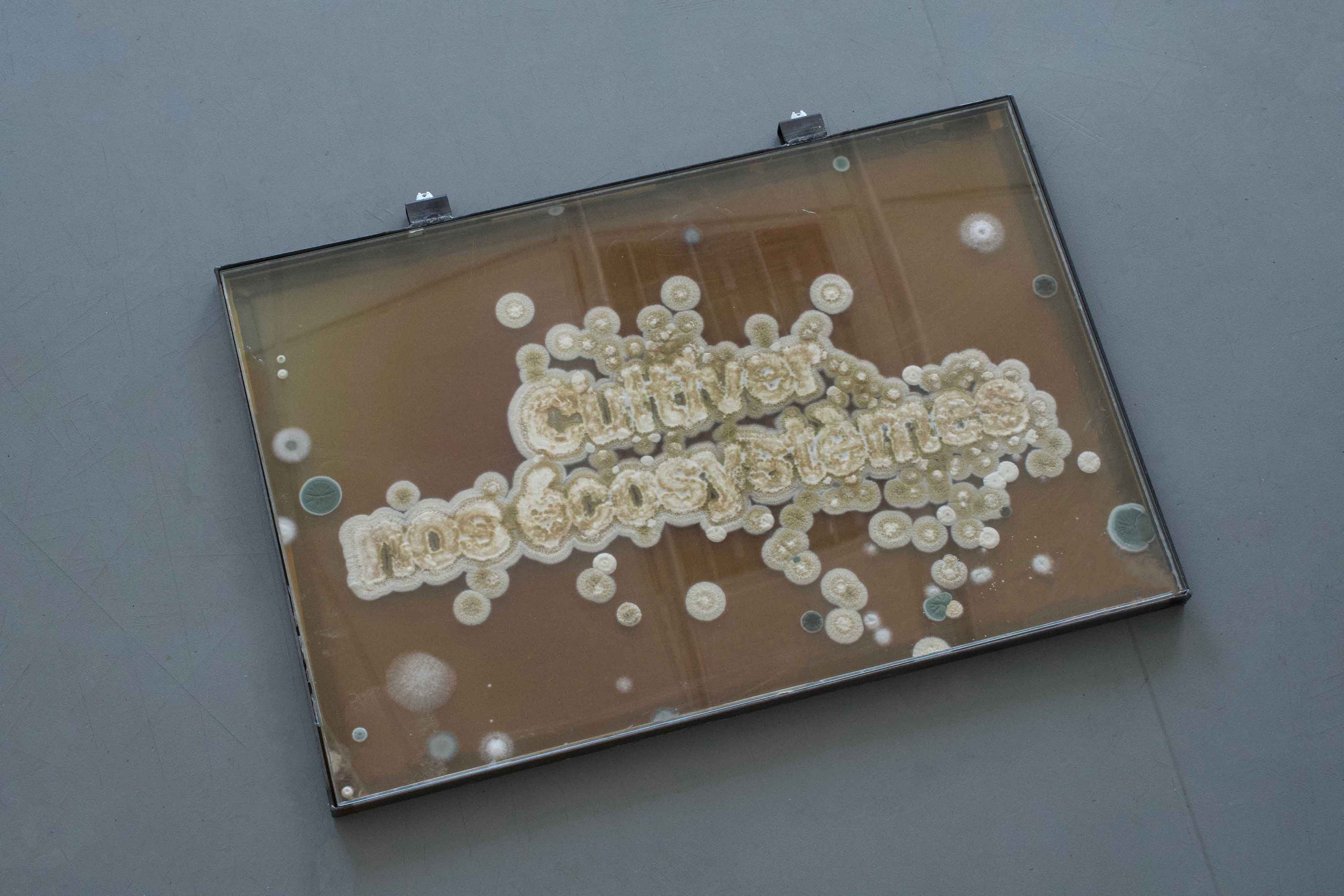

MycoGraphiæ pose ainsi un nouveau paradigme où les images deviennent êtres vivants au travers d’un nouveau procédé de bio-impression et de bio-matériaux en mycélium. En collaboration avec le Museum National d’Histoire Naturelle et l’IBENS, le projet repense nos modèles de cohabitation vis-à-vis des écosystèmes vivants en nous faisant renouer avec ces organismes fongiques qui nous composent et nous environnent. Mycographiæ apparaît ainsi comme une réponse, une envie d’engager des symbioses entre humains et non-humains pour proposer de nouveaux modes de représentation. C’est en portant un regard nouveau sur le fongique qu’il tente de les laisser infuser l’architecture de visuels d’un nouveau genre grâce à des encres à base de moisissures et de levures.

À la manière du mycélium qui innerve les strates du vivant, le projet tisse les liens entre disciplines de l’imprimé, biologie et biotechnologie pour redéfinir l’écriture et le vécu d’une image : à présent elle se cultive. En incluant concrètement et durablement le vivant dans l’image, ce projet symbiotique construit de nouveaux modes de représentations en gestation et rejette l’idée d’un paradigme stable pour ouvrir sur une perception de l’image en tant qu’écosystème.

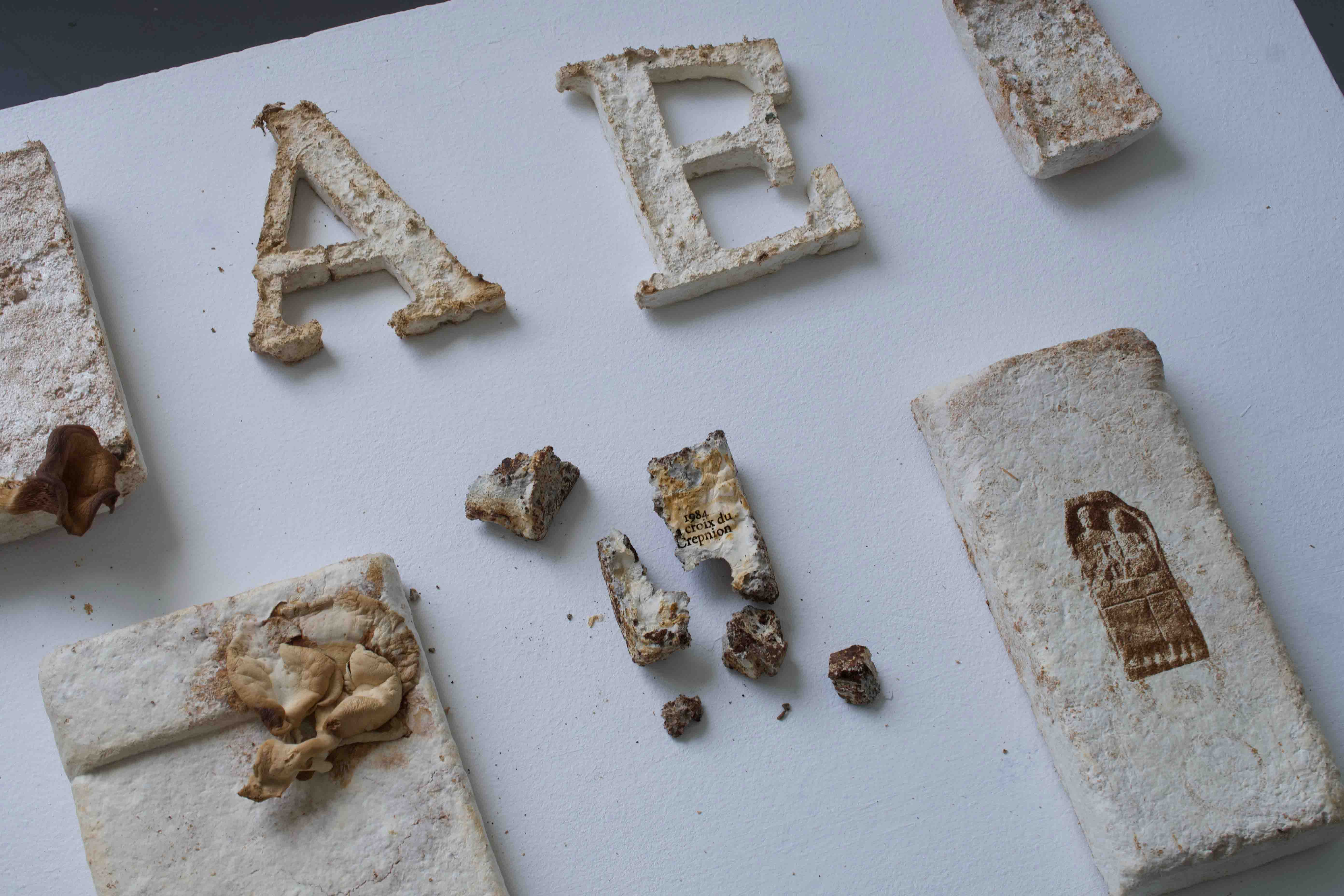

Résolument transdisciplinaire, les symbioses au sein de ce laboratoire s’incarnent par une imbrication des savoirs humain et non-humain, — en s’emparant de méthodologies microbiologiques/algébriques qui s’associent à des considérations d’impression. Dans cet acte symbiotique, le champignon ne reproduit plus seulement un signe, il en digère la forme, s’en empare pour redéfinir sa structure et sa vitalité : le signe s’imprègne ainsi d’une autonomie qui échappe progressivement au designer. Les mycètes nous apprennent à investir l’architecture d’un signe autrement, à nous amuser de la dualité des choses pour en amincir les frontières.

C’est en mettant en tension les notions antagonistes qu’ils interrogent nos pratiques design : en passant d’échelle micro à macro, d’existence à extinction, de stérilité à aléas de l’organique, de reproductibilité à autonomie du vivant. C’est en comprenant les modes d’existence et besoins des espèces de champignons sélectionnées qu’il m'est par exemple possible de générer durablement ma propre encre biologique, mon propre matériau en mycelium sans aucun impact environnemental. Pratiquer avec le vivant interroge ainsi sur le rôle du designer, non plus seulement en tant que concepteur formel mais également en tant que cultivateur. Le designer devient acteur de son propre matériel en le cultivant de A à Z et participe à entretenir un lien étroit avec l’organisme vivant. De par leur caractère organique et éphémère, imprimer avec des organismes fongiques devient aussi une manière de s’accorder sur un nouveau rapport au temps. De se détacher de nos pulsions d’immédiateté pour comprendre, prendre soin de ce qui prend vie dans la matrice d’impression fraichement créée.

Le temps devient constitutif de l’image, on laisse le temps au matériau de s’activer, on accepte l’imprévisible et les étapes qui modifient durablement les productions pour finalement considérer que la matérialité de l’image possède sa propre autonomie. Ces mycographies racontent la temporalité et le dynamisme oublié qui anime l’image, elles replacent le temps au centre de la création d’image et supposent d’un regard attentionné et patient à l’égard de l’image.

Mon intervention offre simplement un cadre et une matrice propice au développement du champignon, l’intérêt réside ensuite dans la capacité du champignon à s’emparer de ce squelette pour mieux le transgresser. Il en résulte des productions avec pour origine une même matrice, mais avec plusieurs stratégies de vie pour proposer une expérience où l’agentivité fongique nous survit.

En ce sens, les images produites s’inspirent donc des procédés de reproduction d’une image tout en en refusant sa standardisation, elles intègrent la notion de matrice tout en la laissant s’effacer progressivement en considérant l’autonomie du vivant. Les images deviennent êtres vivants, des écosystèmes en devenir où il leur devient possible de lâcher prise ; d’être observable dans toute leur fragilité. En cultivant l’image, on en modifie sa finalité, on prête désormais attention à son cycle de vie, à son anatomie complexe (texture, couleur, volumétrie, odeur…), ses caractéristiques sensorielles.